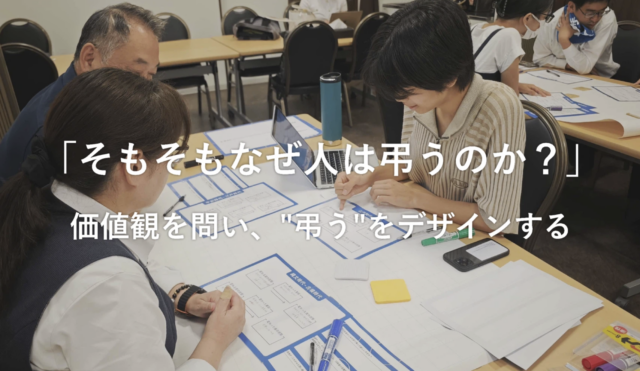

問いを託す─若き伴走者Tapazとの弔いの再設計「問い」が導く、弔いの未来

なぜ、彼らに「問い」を託したのか?

葬儀という営みを、もっと開かれたものにしたい──。

そんな想いから、私たちは神山まるごと高専の学生チーム「Tapaz」に問いを託しました。

その背景を、セレモニー心 代表・岡 正伸が語ります。

葬儀の文化が揺れています

コロナ禍以降、家族葬・直葬・オンライン葬──。

形はどんどん変わる一方で、「なぜ弔うのか?」という原点の問いは、

語られぬまま置き去りにされているように感じていました。

私は、経営者としてこの「弔いの空洞化」に危機感を持っていました。

それは、サービスとしての葬儀が“効率”や“形式”に寄っていくことで、

本来の「人の営み」としての弔いが、社会の中からこぼれていくような感覚です。

そこで私は、あえて「葬儀を知らない若者たち」に、この問いを託すことに決めました。

彼らのまっさらな目線、素朴な問いが、私たちの慣れ親しんだ前提に揺さぶりをかけてくれる。

そう信じて、このプロジェクトを神山まるごと高専の学生起業チーム「Tapaz」に依頼したのです。

「そもそもなぜ人は弔うのか?」──価値観を問い、”弔う”をデザインする─#3 神山まるごと高専 Tapaz × 株式会社ルーチェ(セレモニー心)

期待と、正直な不安もあった

期待していたのは、「知っている人」ではなく「知らない人」だからこそ問える視点。

私たちが見落としているものを、彼らは拾い上げてくれるかもしれないという希望。

でも、正直に言えば、不安もありました。

葬儀という繊細な営みを、学生がどう扱うのか。

どこまで踏み込めるのか。

場の空気感を壊してしまうことはないか──。

けれど、その不安は、最初のワークショップで杞憂に終わりました。

Tapazの皆さんは、「わからないこと」をそのまま差し出してくれた。

わかったふりをせず、「問い」を投げてくれた。

その真摯さが、私たちの心を開いていく大きなきっかけになりました。

変化は、静かに、しかし確実に広がっていった

【社内に起きた“言語化”のうねり】

Tapazの皆さんが社員に投げかけた「葬儀ってなんのためにあるんですか?」という問いに、私たちは改めて考え込みました。

現場では当たり前になっている感覚を、言葉にするという行為は、思った以上に難しかった。

けれどその難しさこそが、私たち自身の思考の深さを映していました。

社員一人ひとりの言葉が、私の胸にも深く届きました。

それは、Tapazの“問いの力”によって、社員の中にあった「弔いの感覚」が初めて表に出てきた瞬間だったと思います。

【私自身にも起きた再確認】

私自身も、「文化をつくる」という言葉を掲げながらも、忙しさの中でその実感を持てなくなっていたところがあったかもしれません。

でもTapazとの対話を通して、文化とは“形”ではなく、“問い続ける姿勢”の積み重ねなのだと、再認識しました。

「これから」に向けて見えてきたこと

Tapazとの取り組みを経て、私たちはいま、いくつかの確信に至っています。

- 弔いは、まだまだ未完成である

- だからこそ、社会との対話を続けなければならない

- 若者の「問い」が、葬儀文化の未来を耕すヒントになる

- 葬儀の意味は、“儀式”ではなく“感情の交差点”にある

そして、私たちが文化をつくる企業である以上、

その文化は“外”とつながりながらつくるものだということも見えてきました。

最後に──問いを手渡すことの勇気

私たちがTapazに託したのは、「問い」そのものでした。

それは、正解を期待したのではなく、「ともに考えてほしい」という願いでした。

その願いに、Tapazの皆さんは真正面から応えてくれました。

そしてその問いは、私たち自身の中に、もう一度火を灯してくれました。

この経験が、葬儀の未来を変えるかどうかはまだわかりません。

けれど、「問いを手渡す勇気」こそが、文化を育てる最初の一歩になると、私は確信しています。

【本プロジェクトについて】

本取り組みは、神山まるごと高専の学生起業チームTapazに対し、

セレモニー心がクライアントとして正式に依頼した共創プロジェクトです。

「そもそもなぜ人は弔うのか?」──価値観を問い、”弔う”をデザインする─#3 神山まるごと高専 Tapaz × 株式会社ルーチェ(セレモニー心)

単なるインターンや体験ではなく、学生の視点を“実務として”迎え入れ、「送り方の文化を問い直す」試みを共に行いました。

このような協働を通じて、企業もまた、自らの在り方を見つめ直す契機を得られると信じています。

セレモニー心は今後も、地域や次世代との対話を大切に、弔いの意味を未来へとつなぐ実践を続けていきます。